チャートを分析して「将来を当てよう」という発想にはムリがあります。将来を当てることが可能ならば、「売り」「買い」という真逆の価値観で価格が決まるマーケットは、そもそも成立しません。

売買に参加して価格形成に一役買っている者が価格の将来を当てるという発想そのものを否定するのが、「相場技術論」の出発点となる大切な考え方です。

Contents

前編 日足(ローソク)の組み合わせは再現性に乏しい!?

1.予想は当たらない

◆テクニカル分析の三原則

チャートとは、過去の値動きを視覚的に表したものです。価格という数値を図に置き換えるのですから、チャートを見るときには個人的な「感覚」が強く影響します。

したがって、漠然と見るだけでは、「上がってほしい」「もう少し下げてほしい」といった希望的観測に支配されやすいのです。

「テクニカル分析の三原則」をもとに、主としてトレンドに注目することが大切なのです。

- 価格はすべてを織り込む(すべての材料は出た瞬間に価格に織り込まれる)

- 価格はトレンドを形成する

- 歴史は繰り返す

◆チャートを使う出発点は

マーケットの値動きをコントロールすることはできません。力で株価を動かせば、相場操縦という違法行為です。また、「将来を当てることもできない」という理由で、チャートの存在そのものを否定する意見があります。

相場技術論でも「価格の予測は不可能」という立場を取りますが、「チャートには意味がない」という結論を出さず、これを出発点として「やり方」を考えていくのです。

相手(価格)をコントロールすることはできなくても、自分自身や自分のポジションはコントロールできるからです。

売買手法を決めたら、自分の狙いを絞ります。「上げトレンドに移ったら買い出動する」といったものです。

そして、その狙いに一致する動きが出現する時期を予想します。例えば、「保合から徐々に上向きのトレンドになる。今月か来月が変わり目だろう」と予想し、それをベースにして値動きの推移を見守ります。

◆偶然の結果を必然に

しかし、予想は当たりません。実際には「当たることもあれば当たらないこともある」のですが、いずれも偶然の結果であると片づけてしまいます。ムリな期待を抱かないため、あえてそう意識するのです。

ただし、その偶然の結果に対する「自分の次の行動」をコントロールすることは可能ですし、積極的にコントロールするべき部分です。ここに焦点を当てて考えるのが、「相場技術論」なのです。

現実の値動きが自分の予想とどうズレているのか──これを計って次の一手を決めるためには、真剣に予想を立てて判断基準にするのです。そして判断の際には、チャートを使います。

2.チャートを使う真の目的

◆分析だけでは意味がない

チャートの一部分を見て「買い場」「売り場」を判定するような、なんだかとても便利な分析法をちまたで目にします。でも、数量や期間といった要素が見当たりません。それに、単に「買い」「売り」では、外れたときの対処法もありません。

◆日柄を意識する

チャートのタテ(価格の推移)とヨコ(時間の経過)を併せると、トレンドが見えます。

相場では、ポジションを一定期間持つことで損益が生じます。しかし、価格はコントロールできません。そして、当てることもできません。

ですから、自分のポジションの「数量」と「時間」をコントロールするのです。

チャートを見るときも、この実際の行動から目を外さずに、特に横軸の「時間」を強く意識してください。

◆目的は「自分の答え」

生身の人間には「感覚」という、数式で処理できないものがあり、それを消そうとするのは不自然なことです。チャートが答えを教えてくれるのではありません。チャートを使って、自分で答えを出し、その通りに行動することが真の目的なのです。

3.日足(ひあし)

◆日足(ローソク足)の描き方

1日の値動きから「始値」「高値」「安値」「終値」の、いわゆる「4本値」(よんほんね)を使って1本の足(あし)を描きます。

「始値」と「終値」を比べて、上がっている場合は白抜きの四角を描きます。これを、「陽線」(ようせん)といいます。

「終値」のほうが安い場合は黒で塗りつぶした四角を描き、「陰線」(いんせん)と呼びます。陽線でも陰線でも、この四角形の部分を「実体」と呼びます。

「高値」と「安値」は、ザラ場(日中の個別の売買)の高値と安値を採用します。これを、実体の上下に線で書き加えます。この部分を「ヒゲ」と呼びます。

◆日足(ローソク足)の見方

日足のローソク足は、意外と情報が豊富なチャートです。毎日1本ずつ足が増え、1本の足に「陰陽の別」「絶対的な長さ(変動幅)」「直前(前日)の足との組み合わせ」(線組み=せんぐみ)といった情報が含まれます。また、集合形を見ることもできます。

このように情報が多い結果、とても魅力的で利用する人が多いのですが、短絡的な予測に結びつけてしまう傾向があります。

『酒田罫線法』のようにローソク足の特徴を積極的に使う予測法を利用する以外は、現実から離れた予測法に偏らないように注意することが大切です。

ちなみに、ローソク足の集合形を類型化して四十八手として示してあるものは、短絡的な予測を欲する大衆向けに作られた“お遊び”的な考え方と断言できます。どうして「四十八」なんでしょう……なかには、原理原則に忠実なものもありますけどね。

ちなみに、ローソク足の集合形を類型化して四十八手として示してあるものは、短絡的な予測を欲する大衆向けに作られた“お遊び”的な考え方と断言できます。どうして「四十八」なんでしょう……なかには、原理原則に忠実なものもありますけどね。

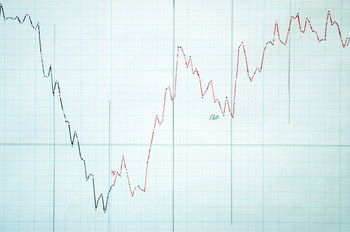

◆「終値折れ線」の日足はプロが好むチャート

ローソク足が4本値を使って描くのに対して、日々の終値だけを使うのが「折れ線チャート」です。情報量が少ないので「もの足りない」と感じる人が多いようですが、トレンドを素直に見るためには非常に合理的な形式のチャートです。

日々の動きをドラマ化して目先の予測を立ててしまいがちですが、終値だけを点で描き、それを線で結んだシンプルなチャートだと、最も大切な『トレンド』を見ることに自然と集中できます。結果として、売買の損益を決定するポジション操作に目が向くのです。

したがって、銘柄を固定して数カ月単位の上げ下げを狙う「うねり取り」を行う職人的な売買に適した、プロが使うチャートと認識されています。

基本的な描き方は、タテの目盛りが1mm=1円、横は1日2mmです。休日は無視するので、土日が休みの場合は金曜日の終値の2mm右側が月曜日の終値です。

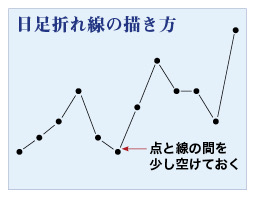

◆日足折れ線を描くコツ

終値を点で描き、それを線で結ぶだけですが、ちょっとした描き方で見え方がちがってきます。

終値を点で描き、それを線で結ぶだけですが、ちょっとした描き方で見え方がちがってきます。細めのサインペンで終値の点を描きます。そして、ボールペンなど細い線をきれいに描くことのできる筆記具で線を引きます。

点と線の間は、図のように少しだけ空けておきます。このほうが、見やすくなります。特に、小動きのときに違いがあります。

◆中源線

中源線建玉法(ちゅうげんせんたてぎょくほう)は、日足の折れ線チャートを用いて数式的にトレンドの変化を見る、いわゆるシステム売買です。

単なる予測法ではなく、3分割の売買とセットのルールが規定され、とても実践的に仕上げられています。すなわち、「一定の基準で予測を立てる」「仕掛けと手仕舞いをセットで考えている」「動きに応じたポジション操作を含んでいる」のです。

中源線の売買シグナル(法示=ほうじ)が方程式によって導き出されるので、特殊といえば特殊ですが、上記の3つの要素が含まれた売買を半ば強制的に習得できる点が、「職人的な売買を練習するための最高の練習道具」として評価され、多くの人に利用されてきました。

例えば、字をきれいに書くためのペン習字で、お手本に示された理想の字をなぞるのと同じ学習効果があります。